視覚障がいをもっと理解するために

視覚障がいというと、何を思い浮かべますか? 「白い杖を持っている」「周囲のものや文字がまったく見えない」という状況をイメージするかもしれません。

しかし、一言で視覚障がいといっても、見え方の程度やそれらによる生活上の問題点は多岐にわたります。そんな中で自分自身や家族、友人がある日突然目に障がいを負ってしまったり、子どもが障がいを持って生まれたりした場合、これからどのように向き合っていけば良いか悩むことにもなるでしょう。

この記事では、視覚障がいの人の生活上の課題や、それらを解決するための情報を紹介します。

視覚障がいって、どういう状態?

▲点字ブロックは、足や杖の先で凹凸を感じることができるため、視界に制限がある人の安全な歩行をサポートします

視覚障がいとは、さまざまな理由により視力が低下し、日常生活に支障をきたしている状態です。見え方の状態によって、弱視(視力が残っているが見えにくい)と全盲(見えない)に大きく分けられます。

目は、ただ目の前にある物の輪郭を捉えるだけでなく、距離や光の加減、見る範囲の調節などさまざまな機能を使って得た情報を脳とやり取りするという、大変複雑ですが私たち人間が生きていく上でとても重要な役割を担っています。病気などでこれらの機能のうち「どこが」「どれくらい」ダメージを受けているかによって、見えにくさの程度や状態は大きくかわります。

また、目そのものの症状だけでなく、環境(天気や屋内か屋外か、日中か夕方か)などによっても見え方は変化していきます。

目の病気以外にも・・・ 視覚障がいの原因は?

▲目の異常を感じた時には、全身の病気の可能性も含めて医療機関を受診しましょう

視覚障がいの原因には、次のようなものが挙げられます。

- 目の病気(緑内障、加齢性黄斑変性症、網膜剝離、網膜色素変性症など)

- 全身性の病気の合併症(糖尿病、ベーチェット病、脳腫瘍、感染症の後遺症、治療薬の副作用など)

- 頭部や目、顔面のけが

また、生まれた時から障がいがある場合(先天性障がい)と、もともとは目に異常がなかったものの病気や事故で視力が大幅に低下してしまったケース(後天性障がい)に分けられます。

視覚障がい者として認定されるには、

専門の医師のもとで2種類の検査が必要

▲「いつも使っていた眼鏡やコンタクトの度が急に合わなくなった」と感じて検査を受け、障がいが発覚するケースも

視覚障がいは身体障がいのうちの一つの種別であり、日本では身体障害者手帳を取得することで視覚障がいがあると認定されます。障害者手帳は自身の障がいを周囲に知ってもらうだけでなく、さまざまな支援やサービスを受けられるようになる身分証明書です。

【表】日本で定められている障害の種別や区分

手帳名 | 身体障害者手帳 |

| 対象となる疾患、障がい |

|

視覚障がいの等級は現在1~6級があり、病院で受けた検査の結果によって等級が変わります。等級の数字が少なくなるほど重度となります。

視力・視野両方に異常が認められた場合は、視力検査・視野検査の結果それぞれで該当する点数を算出し、さらに両者を合計して等級が決まるため、視力だけ・視野だけに障がいがある人より重いものとみなされます。

【表】視覚障がいの等級

等級 | 視力障がいの基準 | 視野障がいの基準 |

| 1級 | 視力の良い方の眼 の視力が0.01以 下のもの | ― |

| 2級 | 以下のいずれかに該当するもの 1. 両眼のうち、状態が良いほうの視力が0.02以上0.03以下のもの 2. 両眼のうち、状態が良いほうの視力が0.04かつ片側の 視力が手動弁以下 | 以下のいずれかに該当するもの 3. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80度以下 かつ両眼中心視野角度にが 28度 ←空きつめる以下のもの 4. 両眼開放視認点 ←空きつめる数が70点以下 かつ ←空きつめる両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |

| 3級 | 以下のいずれかに該当するもの 1.視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの (2級の2に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの | 以下のいずれかに該当するもの |

| 4級 | 1.視力の良い方の 眼の視力が 0.08以 上0.1以下のもの ( 3級の2に該当する ものを除く。) | 以下のいずれかに該当するもの 2. 周辺視野角度の ←空きつめる総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3. 両眼開放視認点 ←空きつめる数が70点以下のもの |

| 5級 | 1.視力の良い方の 眼の視力が0.2かつ 他方の眼の視力が 0.02以下のもの | 以下のいずれかに該当するもの 2.両眼による視野の2分の1以上が 欠けているもの 3.両眼中心視野角 ←空きつめる度が56度 以下のもの 4.両眼開放視認点 ←空きつめる数が70点を超えかつ100点以下 5.両眼中心視野視認点数が40点以下 |

| 6級 | 力の良い方の眼 の視力が0.3以上0.6 以下かつ他方の眼 の視力がが0.02以下のもの | ― |

出典/厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)PDF:

※2023年1月1日改訂

https://www.mhlw.go.jp/content/0000172197.pdf

身体障害者手帳の交付手続きは、住民票がある自治体で行います。手帳を希望する場合には、まず主治医や市区町村の福祉関連の窓口に相談してみましょう。

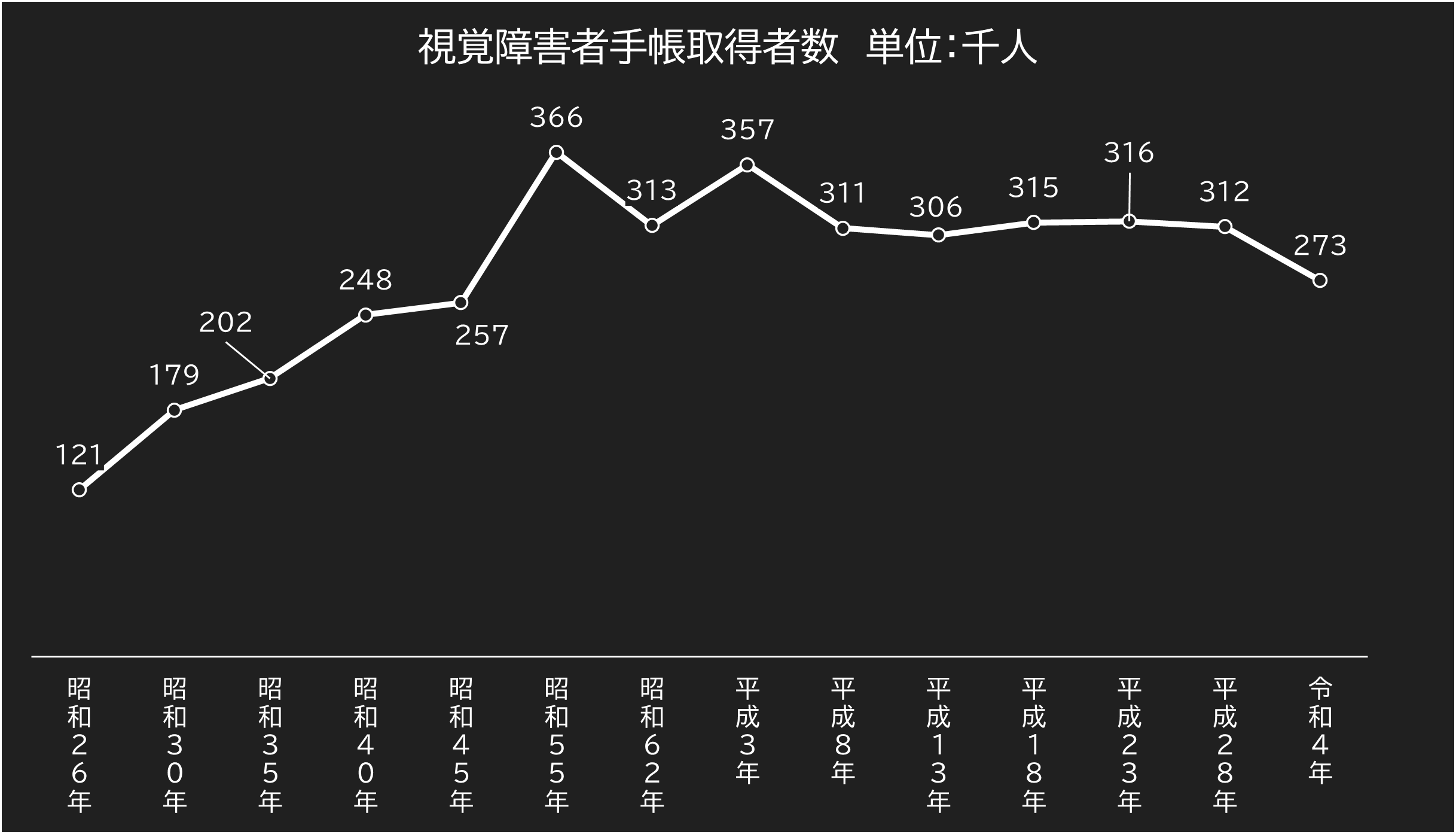

日本における視覚障がい者

令和4年現在の身体障害者手帳取得者の人数は27万3千人でした。視覚障がい者に関する統計は昭和26年から始まっており、現在までの推移は次グラフ通りになっています。

令和4年の障害者手帳取得者のうち、年齢別の人数は次の表の通りです。

年齢 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65~69 | 70歳以上 | 不祥 | 合計 |

人数 | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 13,000 | 32,000 | 17,000 | 28,000 | 159,000 | 6,000 | 274,000 |

※編集部注:年齢別の合計人数は集計の都合上公式発表(27万3千人)より多い数値となっています。

出典/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「令和4年 生活のしづらさに関する調査(在宅障害児・者生活実態調査結果)」PDF:

※令和6年5月31日発行

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/seikatsu_chousa_c_r04.pdf

視覚障がい者が生活で困っていることは?

視覚に障がいがあると、日常生活において次のようなことが難しくなっていきます。

- 文字の読み書き

- 天気や周囲の景色から今いる場所や時間帯を推測する

- 歩いていて段差を上り下りしたり、障害物や壁をよけたりする

- 飛んできたボールや物をキャッチする

- 運転をしていて、周囲の通行人や他の車などを見極めて対応する

- 食事や着替え、入浴など

- 画像や記号、色の確認

さらにこれらの困りごとが重なると、次に述べるような人生の重要な場面で、大きな困難に直面します。

- 学業(例:黒板や教科書の文字が読めない、。ノートが取れない、。体育や家庭科の授業ができない、。試験で回答時間に間に合わない)

- 就労(例:パソコンの操作ができない、。車の運転ができない)

- 家事(例:買い物先で商品の表示や形状、値札が確認できない、。料理ができない、。ごみの分別ができない)

- 子育て/介護(例:家族の顔色や傷などから、体調不良やけがの有無を判断できない)

- 趣味の活動(例:テレビや映画が見られない、。読書ができない、。自分の好みでメイクやネイルが楽しめない)

- コミュニケーション(例:スマホ操作ができない、。手紙が書けない)

- 災害時(例:避難経路の確認ができない/テレビやスマホの天気予報が見られない)

先天的に視覚障がいがある場合、健常者と比べて暮らしや人生設計の面で、より念入りな準備や周囲からの支援が必要になります。家族の将来に戸惑いや不安を感じることもあるでしょう。

後天的に視覚障がいを負うと、それまで難なくできていたことや楽しめていたこと、将来の見通しなどが急に制限されてしまうため、当事者も周囲も焦りやいらだちを感じることがあります。

いずれにせよ、障がい(病気)のことを理解したうえで、望む生活スタイルや人生設計に合わせて、さまざまな制度や支援、便利ツールなどを組み合わせていくことで、少しずつ生活環境の障壁(バリア)を解消していくことが重要です。

自分自身や大切な人の「こうしたい」「これができたらいいな」を尊重しながら、焦らず取り組んでいきましょう。

視覚障がい者のための支援制度や便利ツール

現在、視覚障がい者の生活を支援する主な制度やサービスには、次のようなものがあります。

盲導犬、ガイドヘルパー

▲盲導犬やガイドヘルパーは、視覚障がい者の外出をより安全・安心なものにしてくれるサービス

盲導犬は専門的な訓練を受けた犬が外での歩行をサポートしてくれます。ガイドヘルパーはあらかじめ登録しておくことで、外出が必要な時に、専門的な研修を受けた案内スタッフを派遣してもらうことができます。

申請方法は各団体により異なりますので下記のリンクを参考にしてください。

日本盲導犬協会「盲導犬の貸与の条件と流れ」:

http://nichimou.org/assistance-guide-helper/guide-helper/

日本視覚障害者団体連合会「ガイドセンター、ヘルパー」:

http://nichimou.org/assistance-guide-helper/guide-helper/

白杖、ADLトレーニング

▲視覚障がい者のシンボルでもある白杖。折り畳みタイプもあるので、バッグに入れておいて状況に応じて使うことも可能です

白杖は、持って歩くことで周囲の人や車に視覚障がいがあることを示して、安全を確保するためのツールです。杖の動かし方で、段差や地面の障害物を把握することもできます。購入方法については自治体の障害者福祉の窓口に相談してみましょう。

また、購入後に正しく使うための訓練を受ける必要があります。通勤や買い物時など、利用する目的や時間帯、場所なども相談すれば、それに合わせて歩き方のトレーニングが受けられます。

他にも、見え方に応じて日常生活を自分で行えるようにするための相談や、訓練(ADLトレーニング)を実施している施設もあります。

下記のリンクに白杖やADLトレーニングに関する詳細があるので、ぜひチェックしてみましょう。

(例)東京都視覚障害者生活支援センター:

http://www.tils.gr.jp/training.html

交通機関や民間施設、公共料金の障害者割引制度

障害者手帳を提示することで、交通機関や映画館、博物館などの施設の利用料、また公共料金などに割引サービスが適用できる場合があります。割引率や条件は、各企業や施設によって異なるため、よく使うサービスについてあらかじめ調べておきましょう。

【鉄道】JR東日本「障害者割引制度のご案内」:

https://www.jreast.co.jp/equipment/waribiki/

【映画館】TOHOシネマズ:

https://help.tohotheater.jp/faq/show/1741?site_domain=default

【公共料金】NHKの受信料割引(自治体での手続きが必要)

東京都町田市の例

https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/kakusyuwaribiki/NHK.html

【公共料金】水道料金の減免制度(条件や割引率は自治体によって異なります)

東京都豊島区の例:

https://www.city.toshima.lg.jp/261/kenko/shogai/waribiki/016045.html

その他、らくゆく内の障害者割引に関する記事はこちら:

▷意外と知らない障がい者割引4選

https://rakuyuku.com/?pageid=628&actmode=BlogPageDetail

▷意外と知らない障がい者割引Vol.2

https://rakuyuku.com/?pageid=662&actmode=BlogPageDetail

障害基礎年金

障がいが進行すると、今まで通りの就労が難しくなることで収入が減り、同時に必要となる福祉用具やサービスの購入・利用頻度が増えるため家計が圧迫されます。そんな問題を解決してくれる制度が障害基礎年金です。

年金事務所所定の申請用紙に現在の障がいの状態や生活面での状況を記入し、主治医の診断書を添えて申請します(受給には審査があります)。

なお、支給される金額は1級と2級の2種類になりますが、必ずしも障害者手帳の等級が反映されるとは限りません。

まずは最寄りの年金事務所に相談してみましょう。

日本年金機構:

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html

受給に関する情報はこちらの記事にも掲載しています。

▷【Web版】おカネのギモン解決しま

https://rakuyuku.com/?pageid=655&actmode=BlogPageDetail

拡大読書器、点字図書

視覚障がいがあっても読書を楽しむために、拡大図書や一般の書籍を音声化したデータの貸し出しサービスがあります。東京都では日本点字図書館(新宿区)で行われており、拡大読書器や白杖、福祉用具の体験や購入も可能です。

日本点字図書館:

https://www.nittento.or.jp/map/index.html

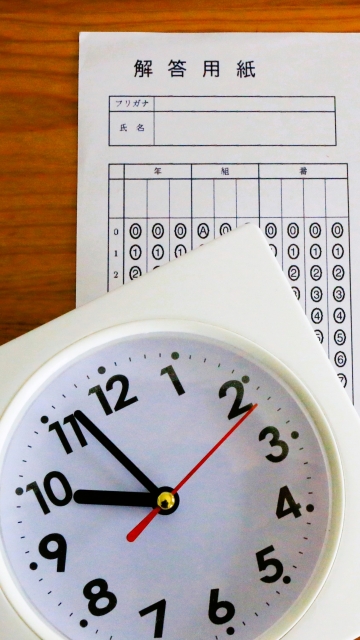

入学試験や国家試験等での配慮

▲進路を決める試験での対策も重要です

視覚障がいがあると、問題用紙が読みにくい・解答用紙への書き込みに時間がかかるといった問題が生じます。

この様な状況に対応するために、学校や試験団体によっては、点字での回答や、問題用紙の拡大コピーや試験時間を所定より延長するなどの配慮を受けることができます。

日本学生支援機構「視覚障害入試手続」:

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation/shien_guide/shikaku_bamen/nyuugaku_tetsuzuki.html

(厚生労働省)作業療法士国家試験での対応例:

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/sagyouryouhoushi/hairyo.html

商業施設や空港利用時の支援サービス

視覚障がい者は、お店で買い物をしようとすると商品選びや会計でのお金のやり取りが面倒になったり、旅行をしたくても空港窓口での手続きや空港内の移動が苦痛に感じるという理由から行動範囲が狭くなることがあります。

そのような状況への対応として、例えば札幌三越では、事前に予約をしておくと買い物に関するサポートを受けることができます。またANAは空港の利用や窓口での手続きなどに不安がある場合、前もってネットの専用ページから相談することが可能です。

札幌三越「車いすご利用・視覚障がいのお客様のお買い物サポート」:

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo/service/support.html

ANA「おからだの不自由な方の相談デスク」:

https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/flight_service_info/assist/contact/

官公庁や企業の障害者枠での雇用

視覚障がいによって、危険な場所での作業や車の運転などが難しくなると、仕事選びにも影響が出てきます。

働いている途中で障がいを負った場合は、会社に配置換えや業務内容の変更が可能か相談しましょう。転職を検討するときは身体障害者手帳があると官公庁や企業の障害者枠で就職できます。

ハローワークでは企業の障害者枠での求人情報が提供されているほか、近年では障がい者の就職に特化した民間企業による転職サービスもあります。

また、転職するためのスキルに不安がある場合は、障害者向けの職業訓練の利用も考えてみましょう。

ハローワーク「障害のある皆様へ:

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/sy_guide.html

障がい者向け求人サイト「クローバーナビ」:

https://www.clover-navi.com/

東京都の障害者向け職業訓練「ハロートレーニング」:

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/shogai/

自治体による災害時の対応

暗い場所や遠くの看板の文字が見えにくい特性がある視覚障がい者は、いざという時の避難が健常者以上に難しくなります。こうした状況に備えて、東京都新宿区では災害時要援護者名簿を作成しており、登録すると安否確認など必要な支援について配慮してもらえます。

避難経路のチェックや災害用の持ち出しバッグの用意といった基本的な備えにプラスして、住んでいる自治体の対応内容を確認しておきましょう。

東京都新宿区「災害時要援護者名簿」:

https://www.city.shinjuku.lg.jp/formalities_info.html

「見える」をサポートするスマホの機能やアプリが続々!

テクノロジーの進歩で、PCやスマホにも「見える」をサポートする機能やアプリが続々登場しています。iPhoneの場合、画面の文字が300%まで拡大できるほか、「設定」アプリに白黒反転(ハイコントラスト)やVoiceOver(画面の文章を音声で読み上げる機能)などが標準装備されています。AndroidやPCの多くの機種にも同様の機能があります。

また「Be My Eyes」というアプリは、値札や賞味期限の表示など、見えにくいものの写真や動画をボランティアが代わりに見て教えてくれます。「HELLO!MOVIE」は手持ちのスマホとイヤホン・ヘッドホンがあれば簡単な設定で映画館の音声ガイドが利用可能に。「ミライロID」は、障害者手帳をスマホに登録できるアプリで、お得なクーポンや障がい者向けの保険サービスも提供しています。

Be My Eyes公式サイト:

https://www.bemyeyes.com/language/japanese

HELLO!MOVIE公式サイト:

https://hellomovie.info/

らくゆく関連記事はこちら:

▷音声・字幕ガイドアプリ「HELLO! MOVIE」で、もっとユニバーサルな映画体験を!

https://rakuyuku.com/?pageid=727&actmode=BlogPageDetail

ミライロID公式サイト:

https://mirairo-id.jp/

らくゆく関連記事はこちら

▷車いすユーザーがミライロIDに登録してみた

https://rakuyuku.com/?pageid=561&actmode=BlogPageDetail

経験を共有することも自立への第一歩

▲制度や便利ツール、そして仲間とともに新たなチャレンジへの第一歩を

ここまで視覚障がいに関する情報や、障がいと付き合いながら暮らしをより豊かにするための制度やツールについて紹介しました。

とはいえ、障がいが判明し、症状が進行したばかりの時期は、自身の状況に向き合うことがつらくて孤独を感じてしまうかもしれません。そんな時は、まず同じ経験をした仲間たちの声を聞いてみましょう。

例えば

- 患者会や障がい者向けNPOの活動に参加

- 本やネットで体験談を読む

より多くの人たちと病気に対する知識や悩み、生活面での工夫を共有することで新たな人生にチャレンジする勇気も湧いてくるはずです。

文/野崎恵美子(網膜色素変性症)