らくゆく編集部は2025年4月21日(月)に大宮ソニックシティ市民ホールで開催された「NPO法人ケアリフォームシステム研究会(CRS)第22回全国大会inさいたま」に参加して、『障がい者の住まいと防災』というテーマの講演会を拝聴しました。住まいをどうしたら生活しやすくなるのかは、いつも悩まされる課題ですが、災害が起きたらどうするかとなると、どこから手を付けたらよいか判らない。そんな課題に応えて備えについて考えておく大切なポイントを理解しました。

代表理事白石氏のご挨拶

|  |

私たちのケアリフォームシステム研究会というのは、障害のある方や高齢により身体機能が低下した方々が安心安全に暮らせる住まいづくりを支援するNPO団体です。目的は、より自立した生活を実現し、家族や介助者にとっても負担の少ない住環境を整えることを目的としています。新築やリフォームに加え、適切な福祉用具や福祉機器をプラスすることでできることを増やし、社会で活躍されている方々を私たちは数多く見てまいりました。そして、それが介助する側の負担軽減にもつながっております。「バリアフリー住宅で、そもそも手すりをつけて段差をなくせばいいんでしょう?」そんなふうに思われている方がいると思いますが、実はそんな単純な話ではありません。住まいはその人の人生が詰まった場所です。だからこそ、一人一人の生活スタイルに合った環境づくりがとても重要です。住まいの課題は十人十色です。私たちはそんなその人にとってのベストな住まいを実現するために、全国で活動を続けています。

しかし、現場ではこんな声も聞こえています。「リフォームしたのに逆に不便になってしまった」「建設会社がバリアフリーの知識がなく、相談してもピンとこない」「そもそも福祉住環境って誰に相談したらいいの?」こうしたミスマッチを無くし、住まいの力でできるを増やすためには、建築、医療福祉行政がタッグを組むことが不可欠です。このようなネットワークを活かしながら、福祉住環境の未来を今日は一緒に考えていきたいというふうに思っています。

本日のテーマは『住まいと防災』です。最近、地震や台風などの災害が増えて、いざという時の備えがますます重要になっています。ただでさえ日々暮らしにくい住環境では、災害時にどうなるのか、皆さん想像するだけでも怖くなりませんか?だからこそ、普段の生活から住まいの防災を意識することが大切です。今日は本当に短い時間ではありますが、皆さんと一緒に『安全と快適』という2つをどう両立させるかを考えていきたいと思っております。

ご来賓

元内閣府大臣、日本大学医学部教授 三ツ林裕巳 様

全国頸椎損傷者連絡会会長 鴨治慎吾 様

神奈川県総合リハビリテーションセンター 村田智之 様

会場の様子

|

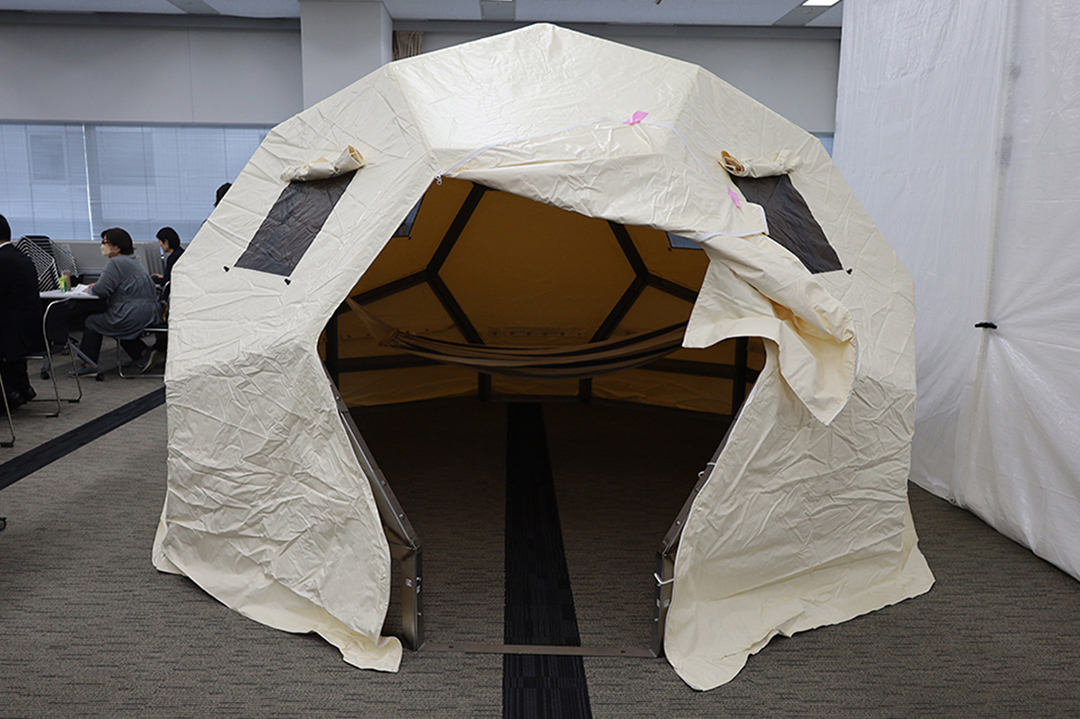

展示されていた防災シェルター

|  |  |

講義1 障害児を守る災害時の備え

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校教諭、防災士 齋藤朝子氏

|  |

- 【ポイント】

・障害児を育てる生活の忙しさから、防災の取り組みを後回しにしがちな実状がある一方、

災害時に在宅で暮らし続けるためには普段からの工夫が重要。

・家屋の耐震や落下物対策、食料や医療物品の備蓄、停電時の電源確保など、個々の家庭で出来ることを少しずつ進める。

・地域や学校、NPO、行政との情報交換や協力体制があれば、より安心につながる取り組みを実行しやすくなる。

講義2 「家の耐震性向上」と「在宅避難を実現するための住宅整備」の重要性

ケアリフォームシステム研究会会員(関東支部、埼玉県)、株式会社武井工務店代表取締役 武井道明氏

|  |

【ポイント】

旧耐震基準に該当する住宅は地震に弱いリスクがあり、まずは耐震診断を受けて補強可能か検討することが推奨される。

また、在宅避難を想定する場合は、家の倒壊防止だけでなく、停電対策(太陽光発電・蓄電池・簡易発電機など)や断熱性能の向上により災害時の生活環境を維持する取り組みが有効。大きな設備投資が難しい場合も、行政補助や段階的導入を活用することで、安全性と快適性を高める手立てがあるという提言がなされた。

パネルディスカッション

【パネリスト】

特定非営利活動法人かけはしねっと代表理事 根本希美子氏

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校教諭、防災士 齋藤朝子氏

埼玉県福祉部障害者支援課地域生活医療的ケア児支援担当医療的ケア児等支援センター主幹 袴田悠子氏

ケアリフォームシステム研究会会員(関東支部、千葉県)、株式会社小沢工務店代表取締役 小沢恒夫氏

【コーディネーター】

合同会社KT福祉環境研究所代表、一般社団法人こうしゅくゼロ推進協議会代表理事、

ケアリフォームシステム研究会顧問 松尾清美氏

|  |  |

【ポイント】

・医療的ケア児・者や在宅医療機器利用者は、電源や医療物品など、日常的にも必須な要素が多いため、

災害時には一層綿密な準備と周囲への情報共有が求められる。

・自治体や学校・福祉事業所とも連携し、在宅医療機器の登録制度や災害用キットの配備などを活用して、

日頃からサポート体制を確認しておくことが重要。

・災害直後は「まず落ち着いて行動する」ためにも、事前の備えやノウハウ・アイデアの共有が欠かせない。

家族だけではなく、多様な関係者と協力して準備を進めていくことが望まれる。

最後に

このように、障がい者に寄添って、修繕だけにとどまらず、障がい者を支援しようとしている工務店さんの集まりがあるとは初めて知りました。

らくゆくは引き続きCRSについて取材し、工務店各社を紹介させていただきたいと思います。

▲代表理事白石氏とらくゆくメンバーで記念撮影 |

CRSのホームページはこちら

https://crsjapan.org/

CRSの加盟店についてはこちら

https://crsjapan.org/member.html

写真:寺川 健一、小川 陽一 文:大道寺 清