国土交通省は2020年5月、バリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)を改正しました。ガイドラインでは「多機能トイレ」「多目的トイレ」などの名称を避け、「バリアフリートイレ」に見直すよう促しています。この記事では、そもそもバリアフリートイレとは何かといったことから、変更が行われた背景、名称変更後の認知度、最新の2025年法改正のポイントなども解説します。

(最終更新:2025/10/17)

目次

そもそもバリアフリートイレとは

駅やデパートに、男性用トイレや女性用トイレの他に、車いすをかたどったマークなどがついているトイレがあるかと思います。「多機能トイレ」や「多目的トイレ」、「車いすトイレ」、「だれでもトイレ」といった名称で呼ばれているところもありますが、国土交通省は「バリアフリートイレ(高齢者、障害者等用便房)」という呼称を推奨しています※1。

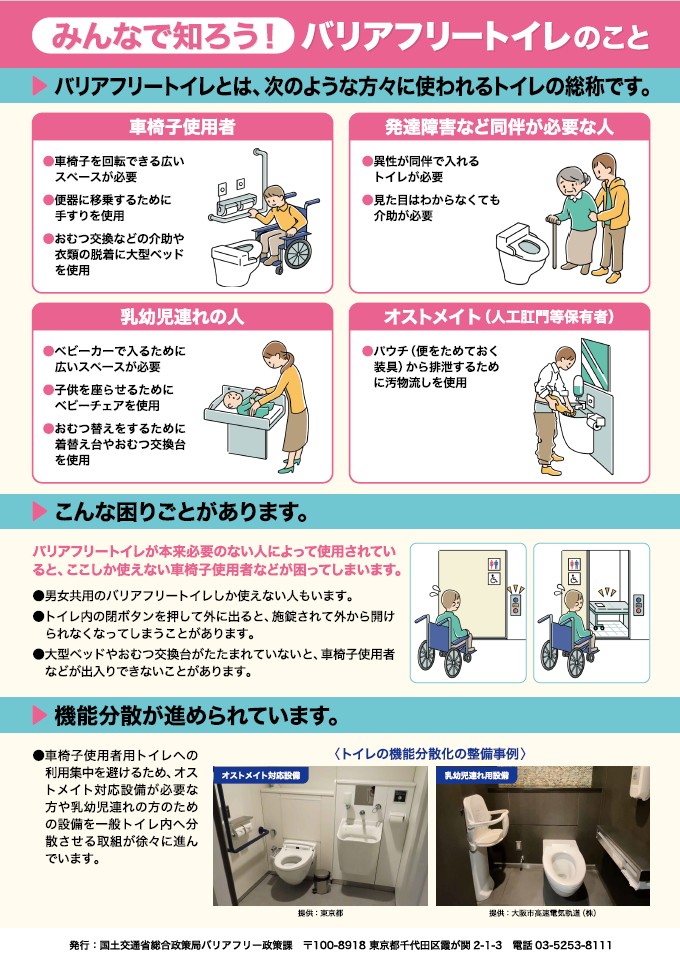

バリアフリートイレとは、以下のような方のための機能を備えたものを指します。

- 車いす使用者…車いすから乗り移るための手すりや広いスペースが必要

- 人工肛門・人工膀胱保有者(オストメイト)…シャワー付きシンクが必要

- 介助者の同伴が必要な方…広いスペースや介助用のベッドが必要

- 乳幼児連れの方…ベビーチェアやおむつ交換台が必要

通常のトイレが利用できない方にとっては、これが近くにあるかどうかで外出できるかどうかが決まるといっても過言ではないほど重要なものです。

▼バリアフリートイレ

一般のトイレより広く、手すりもついています |  左にオストメイト対応シンク、右におむつ交換台があります |

介助用ベッドを展開した状態 |  車いすでも足が入るよう洗面所の下にはスペースがあります |

「多機能トイレ」から名前が変わった理由

2011年に国土交通省が車いす使用者を対象として行った調査によると、

- 約94%の方が、多機能トイレで待たされた経験がある

- 約71%の方が、障がいがあるようには見えない人が多機能トイレから出てくることを経験している

- 約75%の方が、多機能トイレが不足していると感じている

といった実態が把握されました※2。

外見では分からない障がいのある方も利用するとはいえ、本来、通常のトイレを使える方が「一般トイレが混んでいたから」「化粧や着替えをするため」といった理由で使っている事例もあるのではないかと推測できます。

この調査結果を受けて、国土交通省は“一般トイレの利用で支障ない人も含めて誰でも使用できるような「多機能トイレ」「多目的トイレ」等の名称ではなく、設置された設備や機能が必要な人が対象であることが伝わる情報提供、表記等とすることが必要。”※3 と報告しました。

多くの機能を備えている場合は「バリアフリートイレ」、特定の機能が必要な方に限定している場合は「車いす対応トイレ」「オストメイト対応トイレ」等の呼び方が望ましいとされています。

バリアフリー法の改正後は「適正利用推進キャンペーン」を行っており、バリアフリートイレが必要ない方は一般トイレを利用するよう呼びかけています※4。

▼バリアフリートイレ適正利用推進キャンペーンのチラシ

|  |

名称変更後の認知度は?

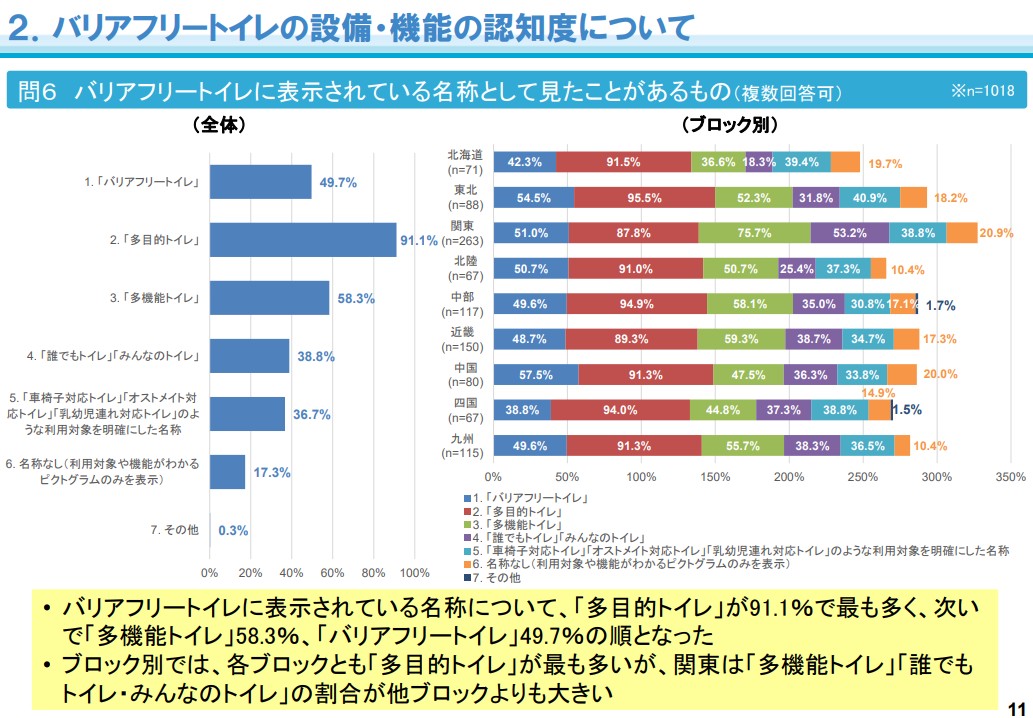

2025年に行われた意識調査※5では、バリアフリートイレに表示されている名称としてどのようなものが使われているのを見たことがあるか、という問いの結果、

- 「多目的トイレ」は約91%

- 「多機能トイレ」は約58%

と過半数の方が認知しているのに対し、

- 「バリアフリートイレ」は約50%

- 「車いす対応トイレ」等は約37%

と、まだまだ認知度は十分とは言えません。

バリアフリートイレを必要としている方が不自由なくトイレを利用でき、安心して外出できるようにするためには、私たち一人ひとりが正しい使い方と目的を理解する必要があります。認知度を上げる方法の一つとして、学校教育にトイレ教育を導入するという手段も考えられます。どのような人たちがバリアフリートイレを必要としているのかをしっかり学ぶ場を作ることができれば、名称とともに正しい使い方の認知度ももっと上げることができるはずです。この記事を読んでくださった皆さんも、ぜひ周りの方と話題にしてみてください。

▼バリアフリートイレの認知度についての調査

2025年バリアフリー法改正の影響は?今後の予想

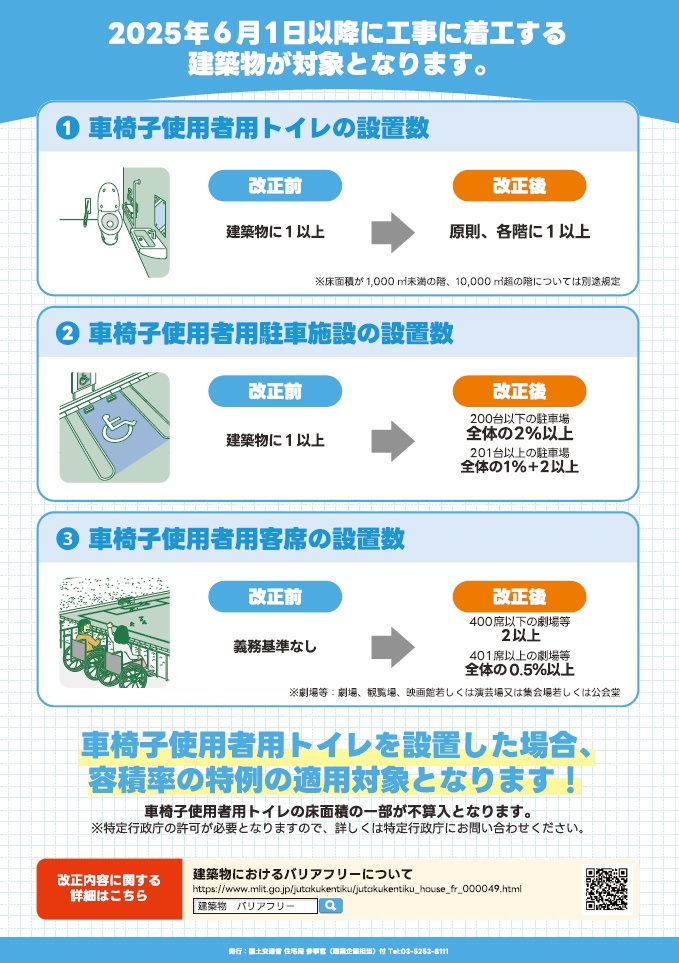

2025年6月にもバリアフリー法の改正が行われました。標準的な規模の建物の場合、従来は各建物に1つ必要だった車いす対応トイレが、今後着工する建物では各階に1つ必要になります※6。車いすの方はこれまでトイレに行くために別の階に行かなくてはならない建物も多くありましたが、今後はだいぶ楽になりそうですね。

さまざまな機能を備えたバリアフリートイレではなく、特定の機能だけを持つトイレを分散して設置していく動きも、今後進んでいくことが期待されます。自分の障がいに合ったトイレかどうかが分かりにくくならないよう、表示の改善も併せて進めてほしいところです。

▼2025年バリアフリー法改正内容のチラシ

|  |

まとめると、「多機能トイレ」が「バリアフリートイレ」という名称に変更された目的は、「設備を必要とする人が必要なときに使える社会」を実現するためです。思いやりの心と具体的な工夫で、誰にとっても使いやすいトイレ環境を広げていきましょう。

関連リンク

- ※1 建築:建築物におけるバリアフリーについて - 国土交通省(改正概要PDF)

- ※2 バリアフリー:多機能トイレへの利用集中の実態把握と今後の方向性について―多様な利用者に配慮したトイレの整備方策に関する調査研究― - 国土交通省(報道発表資料PDF)

- ※3 バリアフリー:共生社会におけるトイレの環境整備に関する調査研究検討会 - 国土交通省(概要PDF)

- ※4 バリアフリー:パンフレット・リーフレット - 国土交通省(バリアフリートイレPDF)

- ※5 バリアフリー:心のバリアフリー/障害の社会モデル - 国土交通省(令和6年度 高齢者障害者等用便房等(バリアフリートイレ)の利用に関する意識調査PDF)

- ※6 建築:建築物におけるバリアフリーについて - 国土交通省(改正内容周知チラシPDF)

文:ノア