2025年11月17日 デフリンピックスクエアにて説明会がありました。「きこえない人きこえにくい人」と「きこえる人」ではどのような違いがあるのか。デフリンピックは何を発信しているのか。改めてデフリンピック主催者から課題が提示されました。

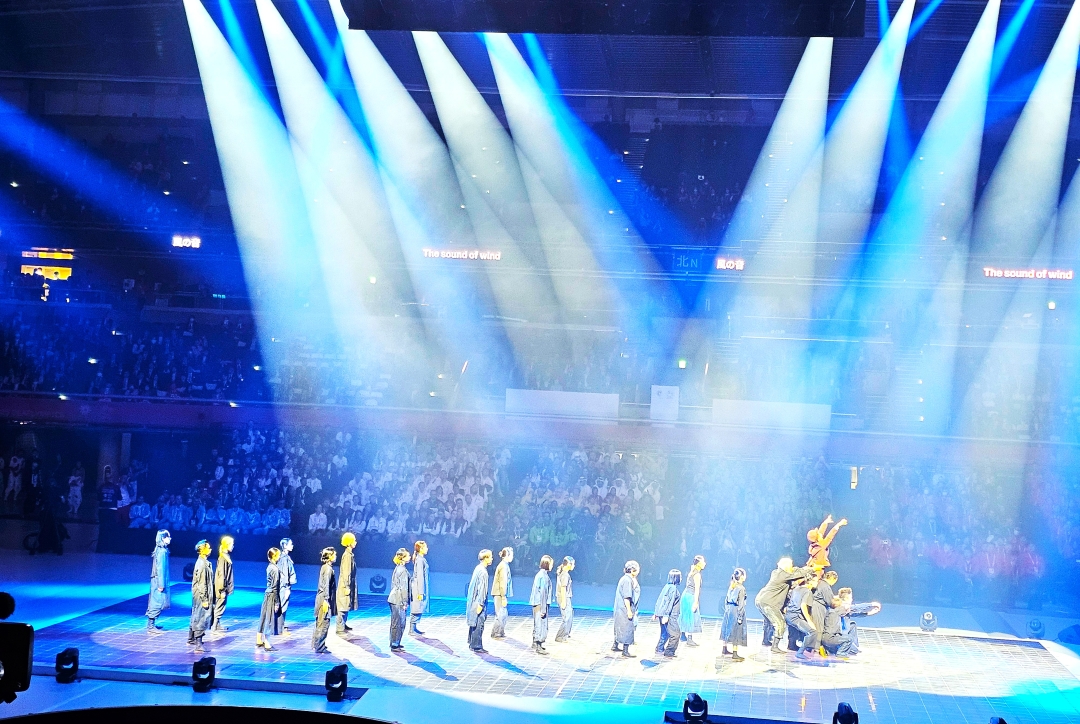

開会式パフォーマンスのラストは輝く光と人々の団結

目次

主旨 立場の違う人が一緒に何かをするためには、お互いを知ることが大切。デフリンピックでは手話を覚えて使うことや、テクノロジーでコミュニケーションを支えることも大切。ユニバーサルテクノロジーなど、壁の超え方を発信したい。

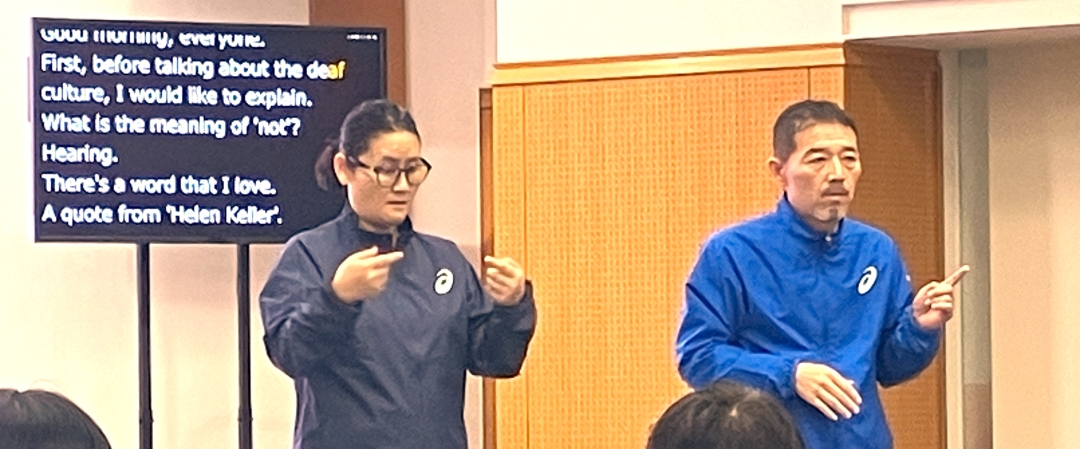

ろう者の文化

デフリンピック運営委員会事務局長 倉野直紀氏(写真右↑)

「見えないということは人と物の間を切り離し、きこえないということは人と人との間を切り離す」というヘレン・ケラーの言葉を引用し、きこえない・きこえにくい人は情報全てを見やすい環境、どこにいても見て解る環境を求めていると説明を始めた。(例えば、この説明会場も手話通訳者や字幕は見やすい場所に置かれている)

「手話は私たちの言語です。きこえる人ときこえない人とでは、パフォーマンスや写真や映像でも見え方や見ているポイントが異なる」として大会中の実例を挙げて話された。

パフォーマンスする群衆と空間を照らす光の束 ↑↓

|  |

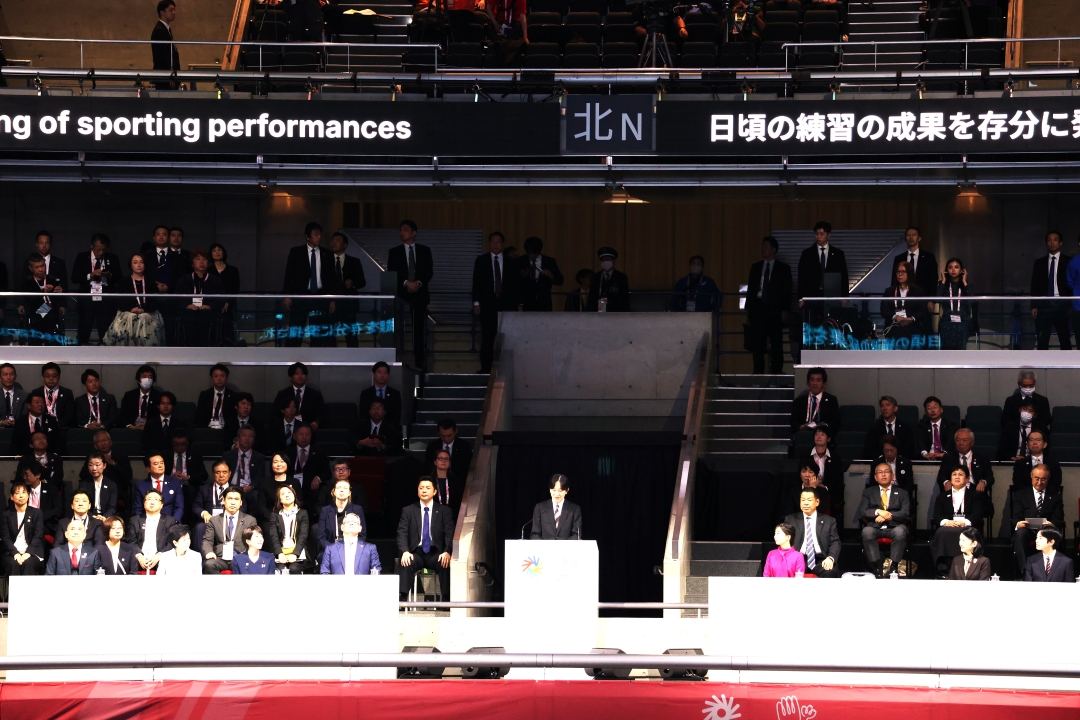

↑中央スクリーンに投影された秋篠宮皇嗣殿下と通訳者(左)サイネージ(右) | |

掲げた青い光が聖火を灯す

聖火は強い光で表現

パフォーマンスや芸術文化プログラムでは大勢のきこえない方が参加する。開会式では、沢山の照明を使っていた。目に見えるものを楽しもうとし、目で見て情報を得る文化の中で生きているから、手話通訳者は大きく投影された。音声も視覚的に解るように字幕化されサイネージが多用された。日本手話と国際手話を使った司会者もろう者で、競技の放映では手話による実況解説をろう者が担当している。

「大会が目指すもののひとつは情報のバリアフリーを更に一歩進めること。ろう者が活躍する姿を見て何かに気付き、誰もが活躍できる社会とは何かを、皆が考えて行けば、それがこの大会のレガシーになる」 しっかり伝わった。

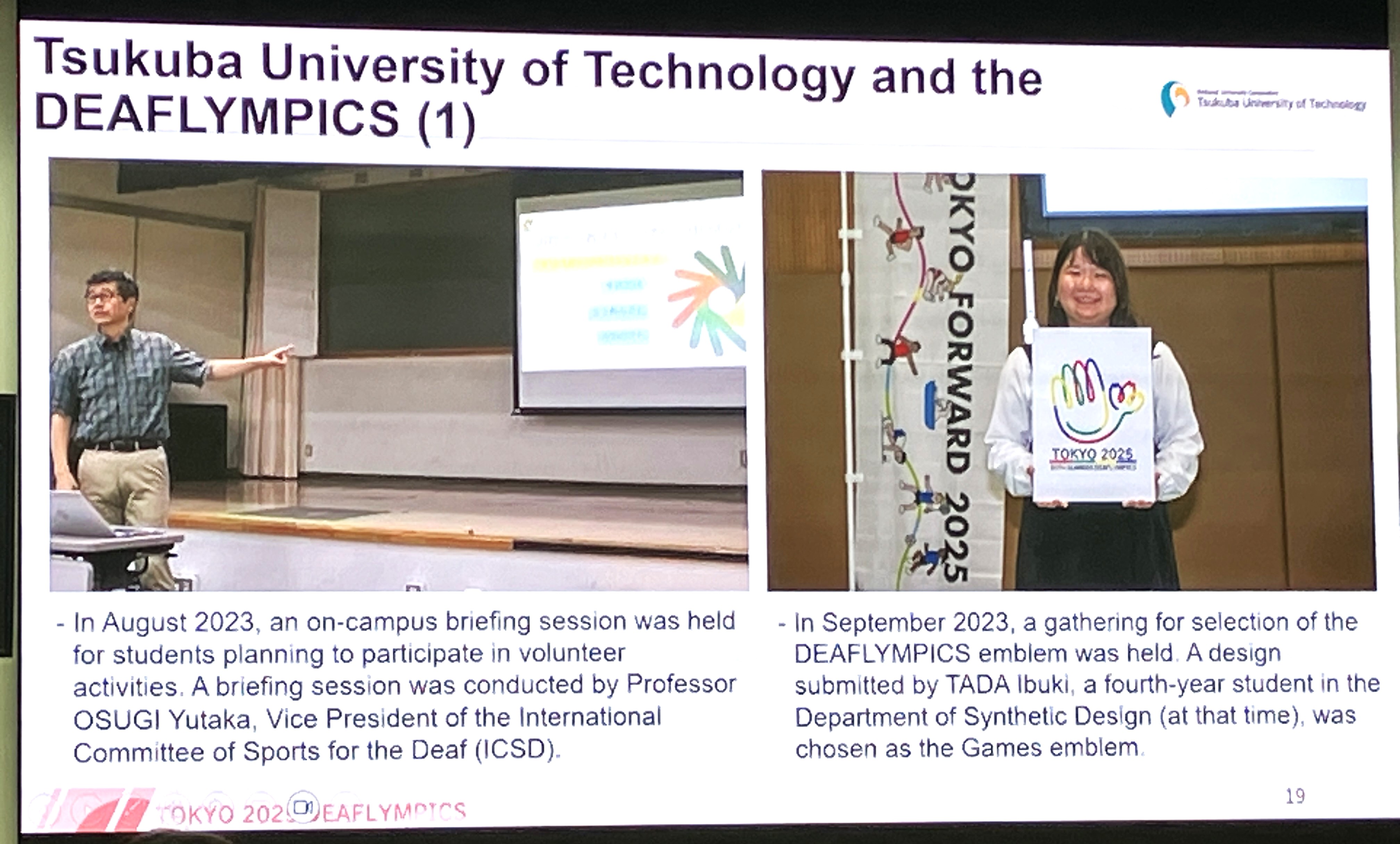

大会エンブレムは筑波技術大学の学生のデザインが採択された↑

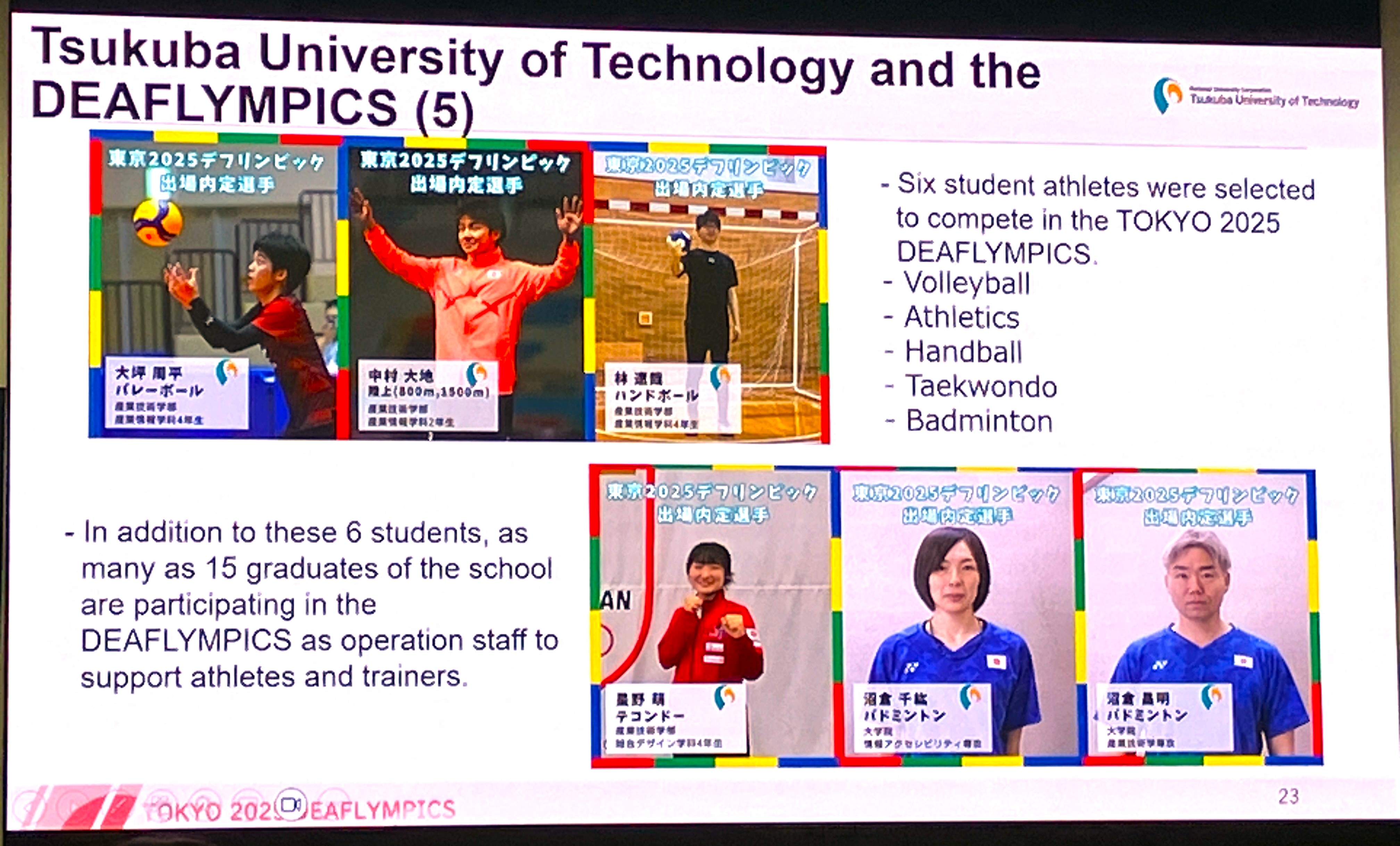

筑波技術大学のさまざまなデフリンピックに向けた取組

学生の視点によるデフリンピックのSNS発信や研修資料作成、来場者誘導等のボランティアにも大勢取組んでいる。大会を通じてさまざまな経験から大学が期待していることは何か、詳しい説明があった。

国立大学法人 筑波技術大学 学長 石原保志氏 →

インクルーシブとはマイノリティーを尊重する文化だ。筑波技術大学は見えない見えにくい人、きこえないきこえにくい人がマジョリティーの大学。このような大学は世界に3つ。

学内で障がいを客観的に見つめ、自分の障がいに自信を持つことが出来れば、社会に出ても自信を持って活躍できる。自立を求められる環境の中で、力を身に付けて社会に出ていくことができる。だから分離された環境はインクルーシブに貢献する。と語る。

当大学は1987年設立。学内には、産業技術学部(きこえない、きこえにくい学生)、保健科学部(見えない、見えにくい学生)、共生社会創生学部(2025年設置、全ての学生)、そして大学院修士課程がある。障害者高等教育研究支援センターは、社会に対して盲、ろう、弱視、難聴の人々を助ける働きをしている。

デフリンピックとの関わりは数多い。エンブレムのデザインの他、ボランティア、開会式パフォーマー。競技者は学生6名と卒業生15名が参加(1大学としては最多)

大学は大会期間中休校、ボランティア参加を支援する。学生がグローバルな活動に参加できるという貴重な体験を通じて、大きく成長できると期待している。

目次に戻る

東京都の取組

2022年に招致が決まって3年間、関係団体と協力し準備を進めた。認知度も上がり、観戦者も多くなっていることに感謝している。

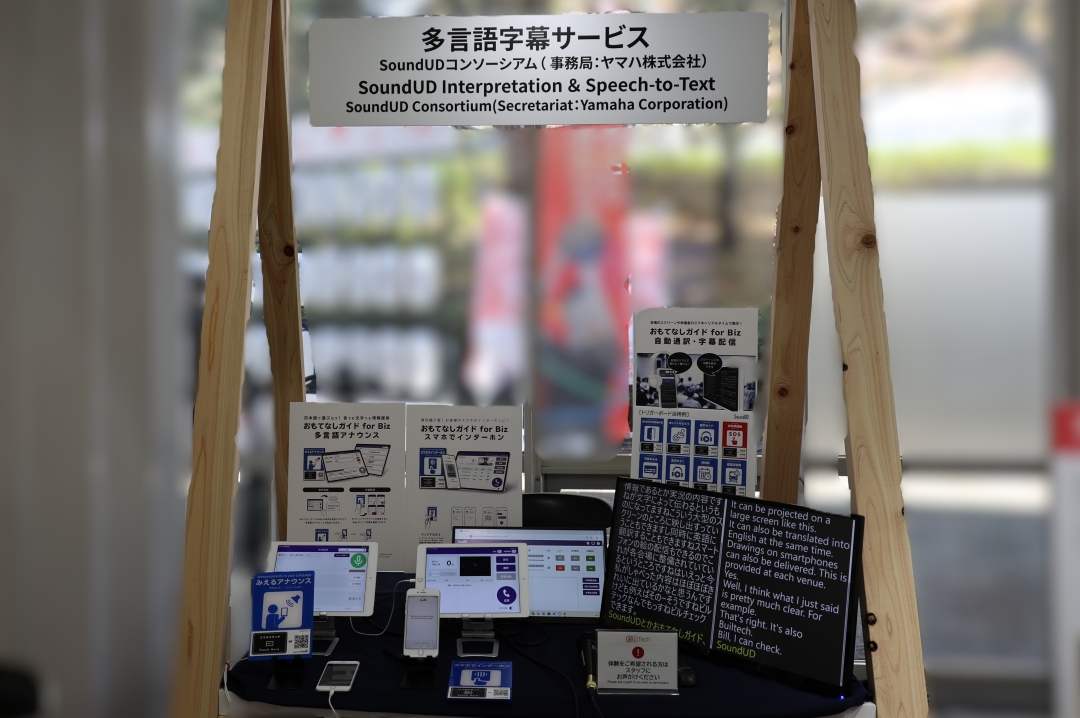

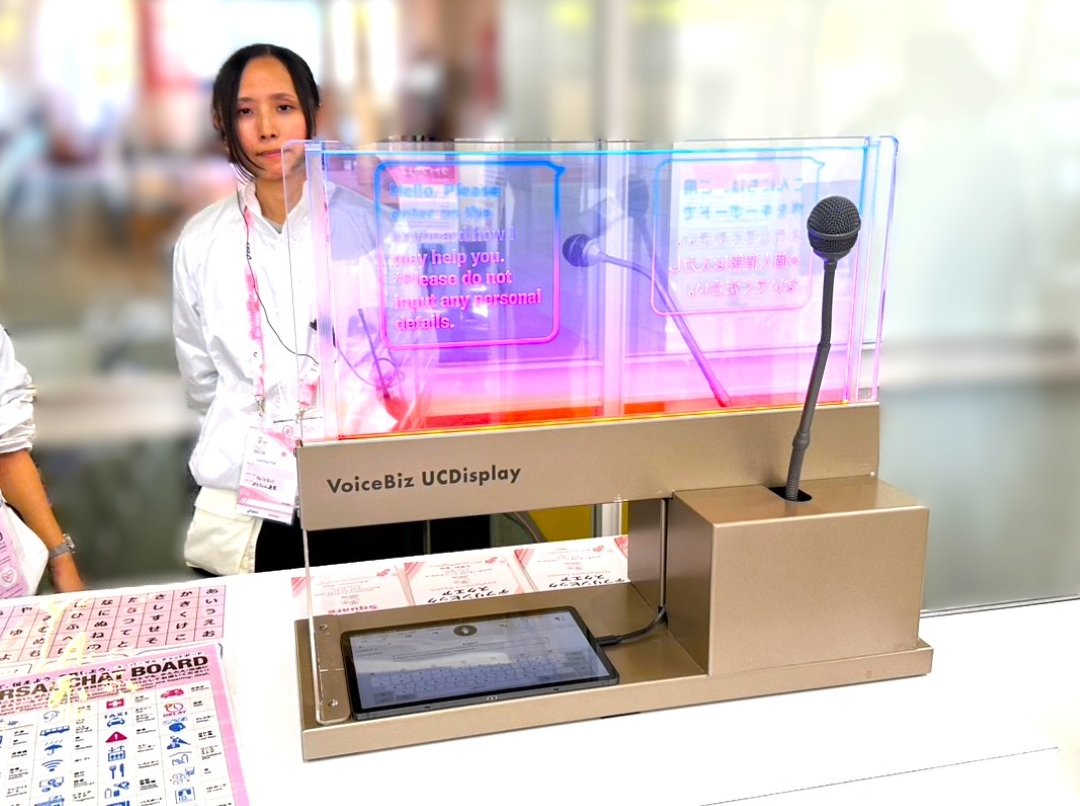

手話言語の普及活動の他、デジタル技術の活用でコミュニケーション促進の取組を進めた。例えば大会中の字幕は自動認識に修正を加え正確に表示する。具体例として、水泳会場で解説を字幕化。卓球・バトミントンでは音をオノマトペ表示。柔道では畳の音を振動で伝える。カルチャー棟ではこれらの技術が展示されているので体験したい。「みるTech」会場の様子↓

|  |

|  |

きこえない人きこえにくい人に、音声を多国語の文字にして伝えることが出来る。 | |

サインエールが普及し、多くの観戦者が応援している。今後、平日には子供たちが観戦する取組が実施される。コーサ会長も街なかのデジタル技術を使ったおもてなしを視察する。

目次に戻る

質疑応答

Q:デフリンピック運営で苦労したことは?

A:通訳者は大勢必要であること、モニターやユニバーサルコミュニケーション機器を活用することも重要。

Q:デフリンピックのレガシーとは?

A:オリンピックはスポーツの素晴らしさやアスリートへのリスペクトが進む。パラリンピックでは街のバリアフリーが進む。デフリンピックではコミュニケーションのバリアフリーが進むことを目指す。

デフ文化を拡げる意味では、今大会は大地を耕す段階。やがて花が咲き、実がなる。地を耕すご協力をお願いしたい。

Q:ろう者を巡る社会課題は?

A:手話言語の認知を拡げること。手話通訳者の配置が少ないと、活躍したいときに壁にぶつかる。UC技術の活用、手話施策推進法、東京2025デフリンピック後の共生社会のレガシーにより、きこえる人きこえない人が一緒に活躍できる社会がくると期待している。

Q:言葉の使い方で注意することは

A:それぞれのアイデンティティを尊重して言葉を選びたい。デフリンピック運営委員会では、きこえない人・きこえにくい人、と表現している。

デフリンピック公式サイト

デフリンピック関連記事はこちら

文/らくゆく編集部 写真/寺川健一、小川陽一