順調な運営と、社会を変える確かな手応え

東京2025デフリンピックは、開会式から6日目を迎え、順調な運営と熱気に包まれた会場の様子が伝えられました。記者会見では、大会期間を通じての観客動員数が早くも10万人を突破したことが報告され、主催者側の喜びと感謝が表明されました。

しかし、この大会の意義は競技の成功や動員数に留まりません。大会運営を通じて「共生社会の実現」という大きな目的に真摯に取り組み、数々の課題を乗り越えてきた主催者サイドの「社会を変えて行きたい」という強い願いと、確かな手応えが浮き彫りになりました。

想定以上の観客数を動員する競技会場

目次

挑戦の先に目指す「共生社会のモデル」

デフリンピックアンバサダーを務める川俣郁美氏

順調な運営を支える「協力の輪」と「技術の力」

デフリンピックの前進

情報保障の課題と、未来へのチャレンジ

挑戦の先に目指す「共生社会のモデル」

一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会・久松三二委員長

運営における困難を正直に語りつつ、そこから生まれる成果に強い感動を示しました。

「大会の目的は共生社会の実現にあります。東京都、事業団(きこえる人)と連盟(きこえない人)の三者で運営する中で、『きこえない社会にきこえる人をどのように迎えるか』が大きな課題でした。この困難さに、きこえる人が一緒になって取り組んでくれていることは、大きな成果です。」

委員長は、運営上の課題があることを認めながらも、「共生社会の実現のモデルとなるように見て頂きたい」と、一歩一歩前進していく前向きな姿勢を強調しました。そして、「メディアの中に取材しているきこえない方もいて、仕事の場が広がっていること」にも感動を表明し、大会がすでに社会構造を変え始めていることを示唆しました。

デフリンピックアンバサダーを務める川俣郁美氏

|  |

|  |

@Tokyo Metropolitan Government/東京都 | |

川俣さんの熱意を込めたメッセージ

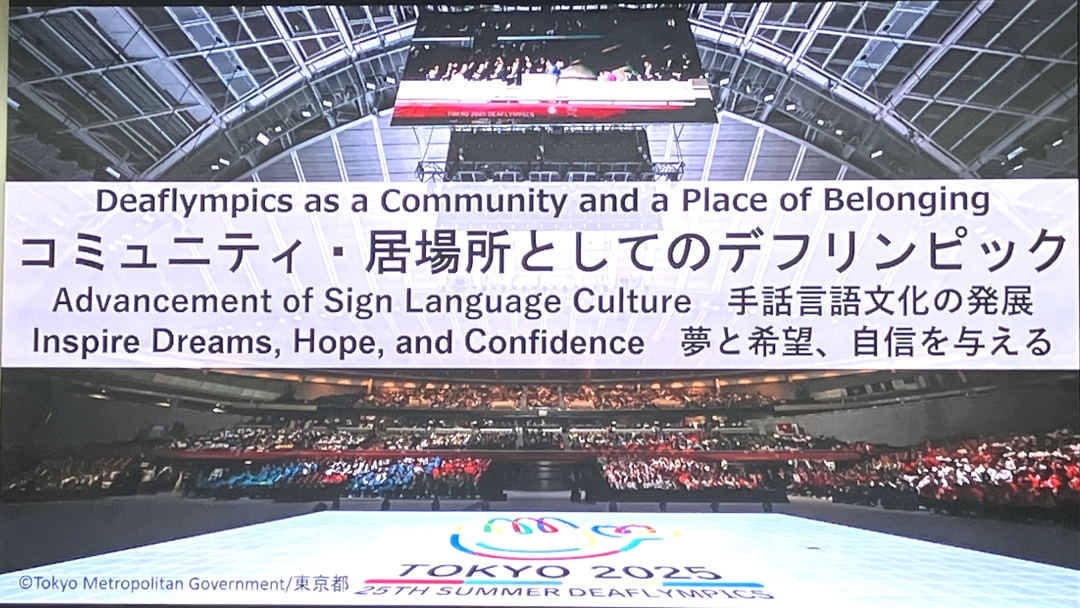

大会創始者のメッセージである「スポーツを通じた平等」に触れ、この大会がろう者にとって「劣等感を乗り越えるコミュニティ・居場所」となっていることを熱く語りました。

「この大会は、ろう者がやればできることの証明になりました。平等に生きることができるというメッセージを社会に発信し、違いを認め合える共生社会の実現を目指す。このレガシーを、子供たちが壁を取り払って夢を実現していく社会につなげたいと願っています。」

硬いディフェンスを打ち破る

順調な運営を支える「協力の輪」と「技術の力」

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団・北島隆氏

大会の順調さは、具体的な数字にも表れています。大会期間を通じて10万人を想定していた観客動員数が、報道や協賛企業の支援、そして当事者による活動の裾野の広がりにより、わずか5日で10万人を突破したことを発表しました。この成功は、広告宣伝費に頼るのではなく、「多くの方々に知って頂く」というコンセプトを軸に、ソフトバンクの手話対応イベントや全日本ろうあ連盟の全国キャラバンなど、様々な手弁当のサポートが実を結んだ結果であると分析されました。

|  |

@Tokyo Metropolitan Government/東京都 | |

機運醸成イベントは川俣さんが参加しただけでも100を超える

デフリンピックの前進

国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)の大杉豊氏

世界中からの支援と報道中継に感謝を述べるとともに、ラオスと東ティモールが初参加したことにも注目を促しました。

ICSDのユルゲン氏

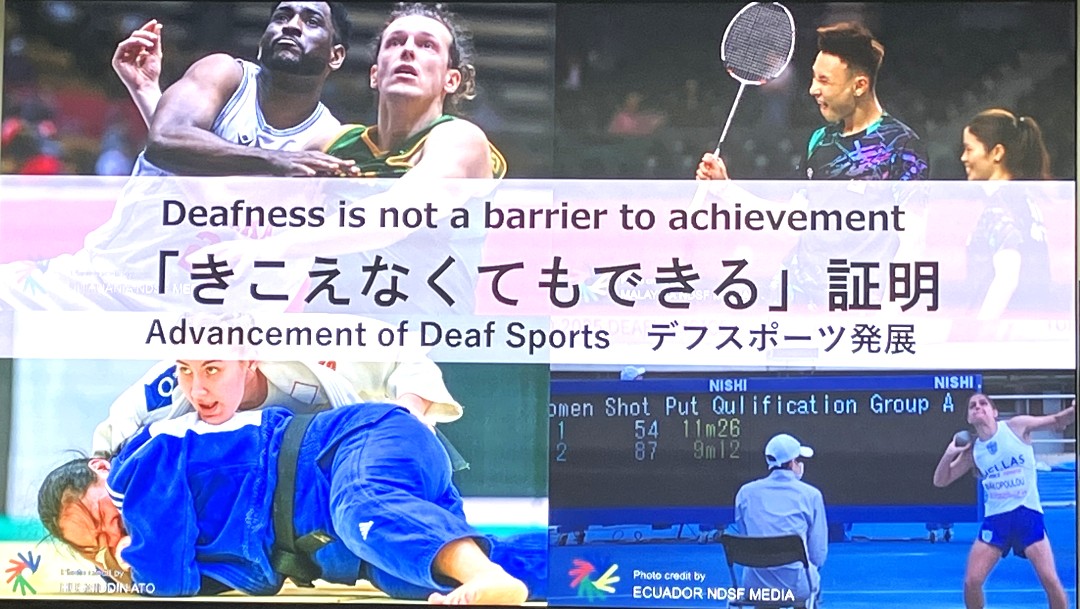

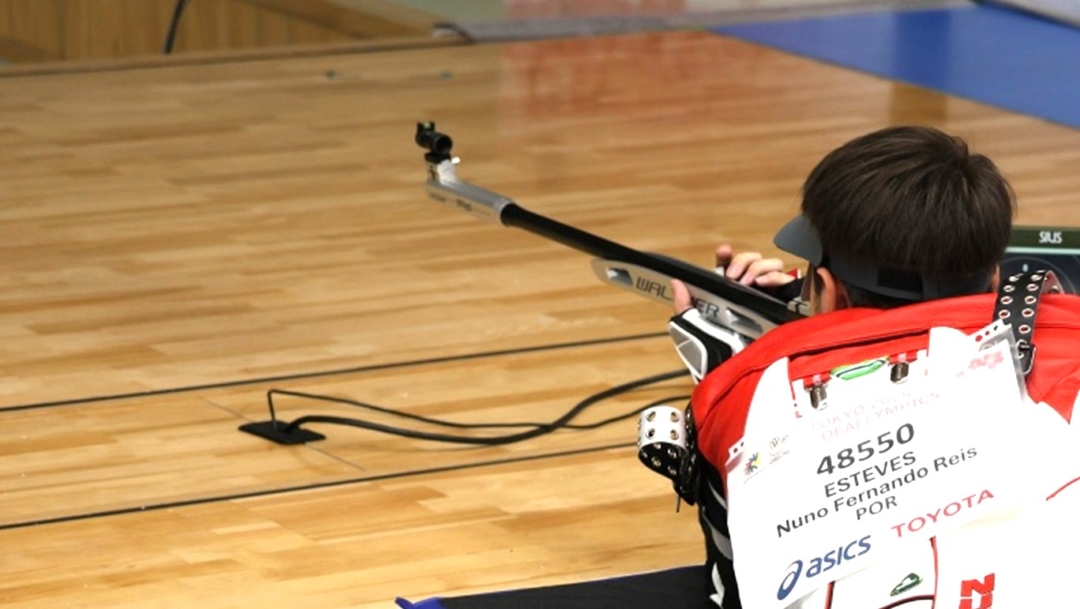

射撃でパリオリンピックの記録と同程度の新デフリンピック記録が生まれるなど、競技面での質の高さも報告されました。

世界のデフスポーツの質は上がっている

また、主催者側は現場の課題に対峙して、大会を無事に完遂したいという強い意志を示しました。

目の前の球を一つ一つ、柔軟に粘り強く打ち返す

情報保障の課題と、未来へのチャレンジ 久松委員長

ろう者の大会として、情報保障は常に大きな課題です。手話通訳者の確保が困難な中、IT技術を活用した「眼で見てわかる技術」に初めてチャレンジしていることを紹介しました。

「選手の皆さまへの情報保障を第一優先で考えましたが、観客の皆さまに十分に行き届いていない部分があることも理解しました。それを課題と認識し、初めての試みを活かし、あらゆる意見を聞きながら共生社会につなげていきたいと考えています。」

選手の発掘・育成については、ICSDと全日本ろうあ連盟が協力し、各国・各競技団体との連携を深めることで選手の力を伸ばし、選手を送り出す企業や学校との対話を重ねて意識が変わってきたという、地道で大きな成果が語られました。この日本の成功体験を、アジアやアフリカのデフスポーツのレベルアップにつなげていきたいという、国際的な視点での熱い願いも示されました。

デフスポーツ団体と他の団体との連携で切磋琢磨が始まっている

東京2025デフリンピックは、課題に真摯に向き合い、それを乗り越えるたびに社会の壁を一つずつ取り払っていく、希望に満ちた大会として、今日もその歴史を刻み続けています。

大会を観戦し応援すると同時に、選手たちの活躍に触れ、私たちも力をもらい、共生社会の実現を感じたいと思います。

写真/寺川健一、小川陽一、湯沢 諒、三浦 寿 文/らくゆく編集部