東京都の芸術文化鑑賞サポートの取組紹介

東京都および公益財団法人東京都歴史文化財団では、誰もが芸術文化に触れることができる共生社会の実現を目指しています。この度、東京都生活文化局が推進する「オールウェルカムTOKYO」キャンペーンをさらに盛り上げるべく、文化施設のアクセシビリティ向上への取組を詳しく紹介するイベントが開催されました。

目次

東京都生活文化局長 古屋留美氏

東京都の取組み アーツカウンシル東京

エイベックス・ライヴ・クリエイティブ 池永聡子氏

森美術館 白木栄世氏

鑑賞サポートツールの展示

司会:東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 広報課 坂本 本日の内容:説明会、鑑賞サポートツールの展示・体験ツアー、メディアと美術館・博物館・芸術関連団体との交流会 |

公益財団法人東京都歴史文化財団HP

東京芸術文化鑑賞サポート助成HP

主催者挨拶 東京都生活文化局長 古屋留美

東京都生活文化局長 古屋留美 登壇挨拶の様子

オールウェルカムTOKYO記者懇談会・交流会より

文化を「生活のインフラ」と定義している。文化は人々の生活に安らぎと潤いをあたえるだけではなく、人間が社会で生きていく上で不可欠な「インフラ」であると述べました。

コロナ禍で人々が自宅にいる状況下、東京都交響楽団がYouTubeに無観客コンサートの動画をアップしたところ、多くの人から感謝のコメントが寄せられた。この経験から、芸術文化が人々の心を支える希望となり得ると再認識したと語りました。

アクセシビリティの捉え方について、自身が参加した、視覚障害者向けの演劇鑑賞サポートの例を挙げて、「同じものを見せる」のではなく、来場者それぞれの心に「楽しさ」や「物語」が浮かび上がるよう支援する「橋渡し」の重要性を強調しました。

つまり、単に不足しているものを補うための情報保障にとどまらず、多様な人々が自分なりの楽しみ方を見つけられるような「環境づくり」を目指していると述べました。

そして、各文化施設がそれぞれのコンテンツに合わせた様々なサポートを工夫して提供していると語り、このような取り組みはコストがかかり、民間だけで取組むのは難しいのが現状であるため、この事業を広く知って頂き、誰もが「当然」と考える社会になるビジョンを示し、理解と協力を呼びかけました。

都立文化施設の取組み アーツカウンシル東京 事業部 事業調整担当課長 駒井由理子氏

昨年度より各文化施設に「社会共生担当」の職員を配置し、様々な経歴を持つ職員が、鑑賞サポートの統括を担い、3つのステップで取組もうとしていると説明しました。鑑賞サポートツールの拡充についての資料はこちら

1)文化施設や芸術文化に至るまでの情報提供 (アクセシビリティ情報充実)。来場者が事前準備できるよう、分かりやすい情報を届けることが重要。

2)鑑賞へのサポート。情報保障だけでなく、芸術文化を享受するための環境を整備する取組。特に、障がいのある方だけでなく誰もが参加できるプログラムを恒常的に開催できること目指したいとしました。

3)参画の促進 (作り手・運営者としての関わり)。芸術文化の「鑑賞」だけでなく、障害のある方々がアーティストや運営者として企画や改善プロセスに関わることの重要性を語りました。

取組の成果として、鑑賞サポート付きプログラムの数が増加していることを報告。これにより、利用者が「探す」だけでなく「選ぶ」ことができる状況が生まれているとしました。

「都立文化施設におけるアクセシビリティ向上の取組」説明の様子

(登壇者:アーツカウンシル東京 事業部事業調整担当課長 駒井 由理子)

オールウェルカムTOKYO記者懇談会・交流会より

アンケート結果、利用者からの「もっと質を高めてほしい」という具体的な意見が増え、取組の深化が求められていることを示しました。周囲の来場者からも「サポートの様子を見て、自分も興味を持った」という声が増えていることを報告。障害者手帳を持つ方々の美術館・博物館訪問経験が増加傾向にあることを示しました。

今後の展望として、興味がなかった人々にも鑑賞のきっかけを提供し、また、将来の担い手としての参画を促していきたいと述べました。

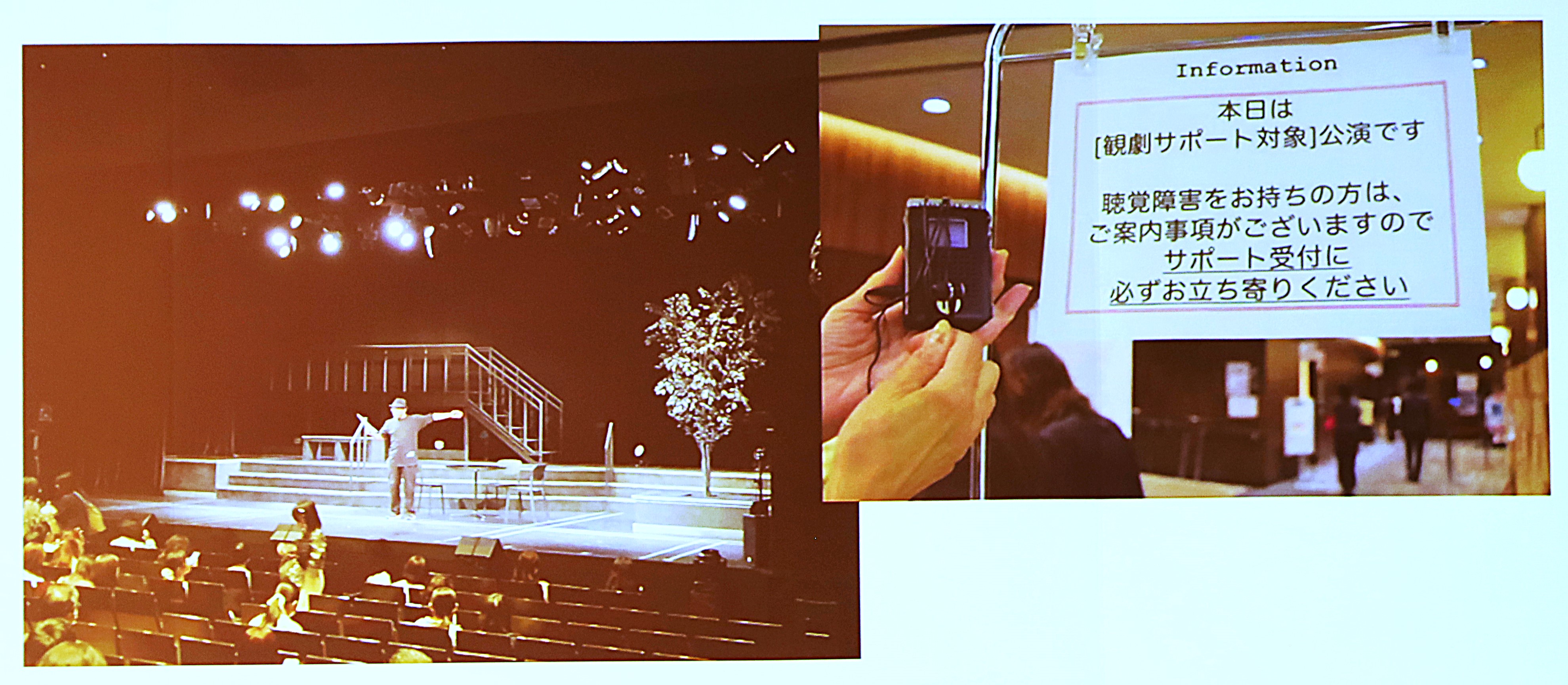

事例紹介1 エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ 池永聡子氏

ミュージカル『燃ゆる暗闇にて』の鑑賞サポートについて紹介しました。

聴覚障害者向け:

手話通訳:舞台袖に手話通訳者配置、セリフや楽曲を通訳。

字幕サポート:スマホアプリ「おもてなしガイド」を利用して、手元で字幕を表示。

台本貸し出し:タブレットで台本を貸し出し、上演中に閲覧できるようにした。

視覚障害者向け:

舞台説明会:開演前に、舞台のセットや役者の位置・動きなどを口頭で説明。

音声ガイドサービス:ラジオとイヤホンを貸し出し、舞台の状況をリアルタイムで実況。

来場者の声:「手話通訳者の豊かな表情で状況が理解できた」「音声ガイドで情景が浮かびやすかった」といった肯定的な感想が寄せられたことを紹介しました。

課題を3つ挙げました:

・一般来場者に対しても、手話通訳者の立ち位置や、タブレットの光漏れ対策(暗幕シート)など細かな配慮が必要。

・サポート公演の告知が、チケット購入済みの方への周知が難しかったこと、障害のある方々への情報伝達のネットワーク構築が課題であることを挙げました。

・経費がかかるため、助成金なしには難しいと率直に語りました。

事例紹介2 森美術館 白木栄世氏(オンライン)

美術館の理念:美術館を「五感を刺激する場」と捉え、来場者がアートを通じて自分自身の物語を楽しむ場を提供したいと語りました。

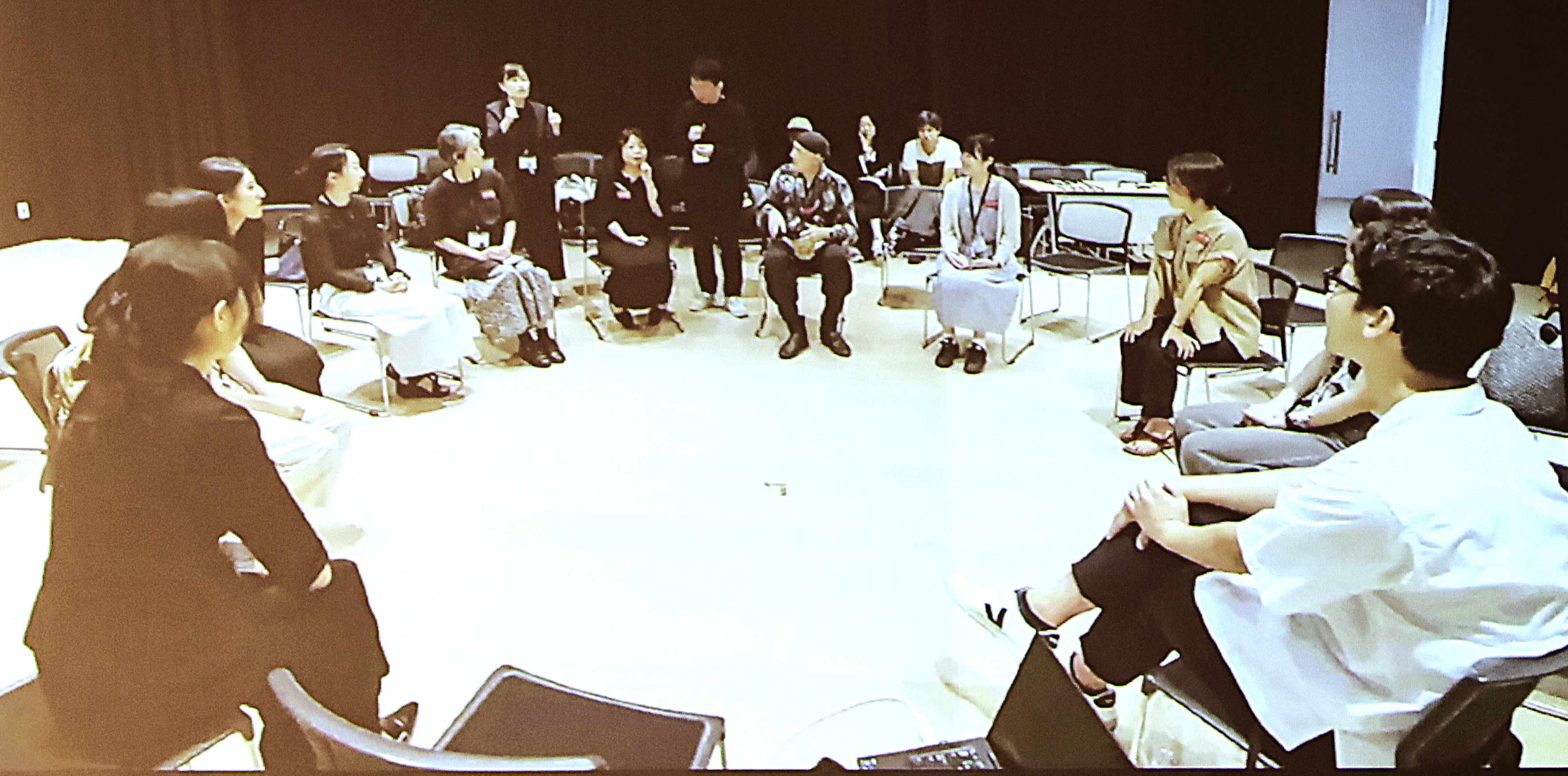

対話型プログラム:参加者が美術館スタッフの話を聞くだけでなく、自らプログラムの企画段階から関わってもらう取り組みを紹介しました。障害の有無に関わらず多様な人々が集まり、対話を通じてアートを楽しむ場を育んでいくことを目指していると述べました。

具体的な取り組み:聴覚障害者向けには、鑑賞中に筆記や手話でのコミュニケーションが可能な体制を整備。視覚障がい者向けには、体験型プログラムを実施。オンラインで自宅から参加できるプログラムも提供。館内スタッフは定期的に手話の勉強会を行っており、直接コミュニケーションが取れるようにしていると紹介。

きこえない・きこえにくい・きこえる参加者

最新の試み:開催中の展覧会に、手話を母語とするアーティストを招聘し、彼女自身が手話で作品世界について語るライブ配信を行った事例を紹介しました。

鑑賞サポートとは:単に来場者のニーズに応えるだけでなく、制作者側が新たな表現の可能性を探る機会でもあると締めくくりました。

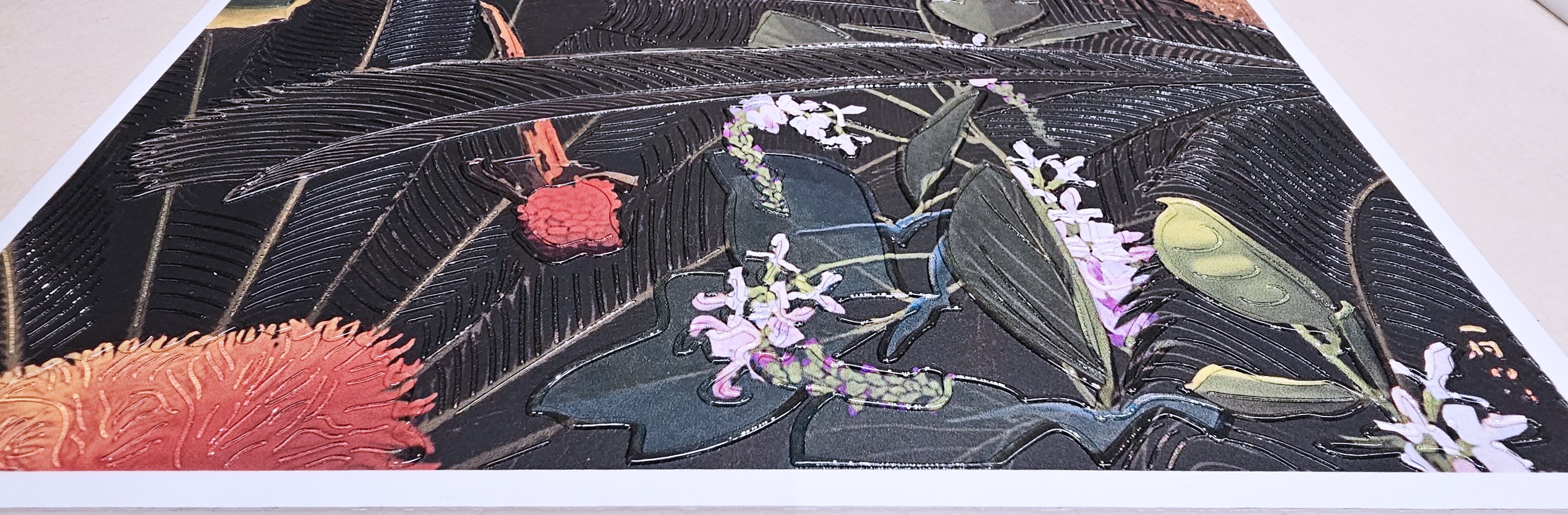

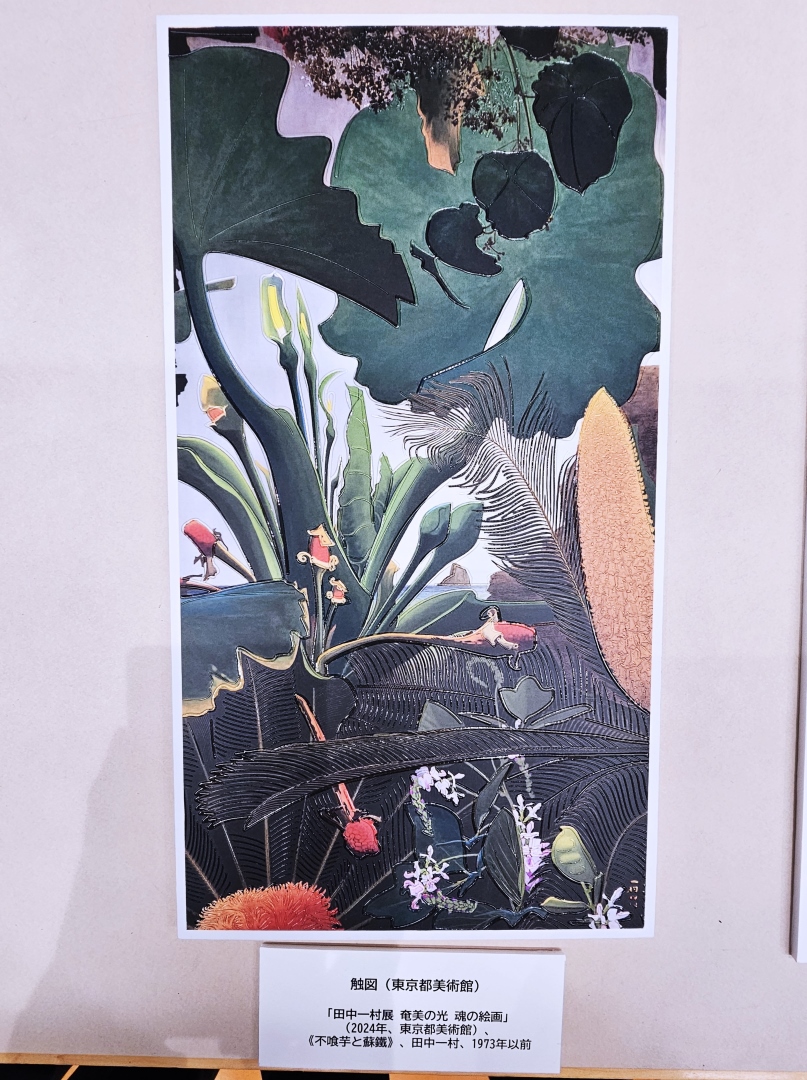

鑑賞サポートツールの展示・体験

感覚過敏の方のためのグッズ

|  音を振動に変えるハンディータイプの機器 |

触って鑑賞するための触図なども準備している

|  |  |

|  |

やさしい日本語を活用した避難誘導ツール

取材後記

交流会では、古屋局長から、芸術文化が単なる娯楽ではなく、人々の心を支える重要な存在であるというメッセージが繰り返し伝えられました。

東京都と東京都歴史文化財団が進める鑑賞サポートの取組は、芸術を特別なものから誰もが当たり前に楽しめるものへと変えるための重要な一歩と言えます。これらの取組が広く知られ、社会全体で支えられるようになることで、芸術文化はさらに多くの人々の生活に溶け込んでいくでしょう。

公益財団法人東京都歴史文化財団HP

東京芸術文化鑑賞サポート助成HP

オールウェルカム東京HP

写真 寺川健一、 文 らくゆく編集部